みなさん、こんにちは!

今年は梅雨時とは思えない、暑い日ばかりですね。

6月15日の県博デーに、キッズツアー「ポージング☆アーキオロジー」を行いました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

ツアーの様子を少し、紹介いたします。

ポージング☆アーキオロジーって、聞いたことがない言葉ですよね。

アーキオロジーとは、英語で「考古学」です。

体を動かしてポージングをしながら、考古学を楽しみましょう、という、今回考えた造語なんですよ。

縄文時代(今から約13000年~2700年前)には、土偶という、粘土で人の形を作って焼いたものが作られました。

土偶は、地域や時期によって様々なので、栃木県で代表的な、ハート形土偶、山形土偶、ミミヅク土偶をポージングしました。

古墳時代(今から約1700年~1400年前)には、古墳と呼ばれる、土を盛り上げた墳丘を持つお墓が、盛んに作られました。

栃木県で良く見られる円墳・方墳・前方後方墳・前方後円墳・帆立貝形古墳と、珍しい形の双円墳・八角墳・双方中円墳のポージングをしました。

ポージング☆アーキオロジーは基本的に自由ですが、前方部から先に!が大切ですよ。

最後に、まりこふんさんの「古墳deコーフン!」の曲に合わせて、「フン」で古墳スティックを、「ドキ」で土器スティックを振りながら、古墳ポージングをして、盛り上がったところでキッズツアーは終了です。

子どもだけでなく、大人もポージングに参加して、みんなで楽しんでくれたことが、とても嬉しかったです!

土偶も古墳も、その他出土遺物も、色々たくさんあります。

無料入館日で混雑していたので、展示室を案内できなかったのが残念ですが、またゆっくり博物館に見に来てくださいね。

ちなみに、図書館で、「ポージング☆アーキオロジーの本はどこですか」と聞いても、「ポ?」と司書さん困っちゃいます。

考古学の本を教えてもらったら、自分のオリジナルのポージング☆アーキオロジーを考えて、考古学に親しんでくださいね。

次回のキッズツアーは、7月20日の日曜日に、「縄文時代のくらし」を行います。

大昔、ひとびとはどうやって暮らしていたのかな?

みなさまのご来館を、心よりお待ちしております!

教育広報課 解説員

みなさんこんにちは。関東地方も梅雨になりましたね。

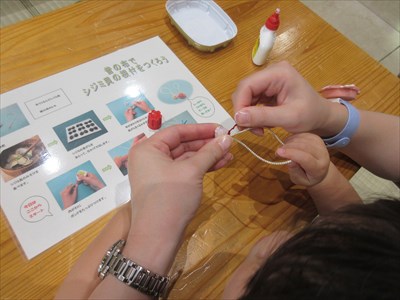

博物館では、 6月14日「博物館でやってみよう『シジミ貝根付をつくろう』」を行いました。

参加してくださった皆さん、ありがとうございました。

その様子を 少しご紹介します。

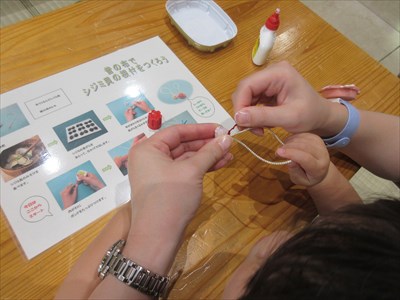

まずは、この中から好きな貝を選んでもらいました。それを根付にしていきます。

どれにしようか迷っちゃいますね。

根付とは、もともと、ポケットのない着物で、煙草入れなどのものを携帯するときに、

帯にぶらさげられるように工夫された道具です。

今では「ストラップ」と同じような意味で使われていますね。

作り方の紙を見ながら作業スタート!

2つのシジミ貝のあいだにストラップをはさんで

ボンドでくっつけたら、できあがりです。

きちんとくっつくまで針金で巻いておきます。

かわいい根付ができましたね!

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

次回の博物館でやってみようは7月6日(日)「七夕飾りをつくろう」です。

こちらは予約不要です。皆さまのご参加お待ちしております。

教育広報課 解説員

現在開催中の企画展「外来生物~人によって運ばれた生き物たちからのメッセージ~」の展示解説を、2025年6月8日(日) 14~15時に企画展示室にて行いました。今回担当したのは星学芸員(植物担当)、南谷学芸員(無脊椎動物担当)、小笠原学芸員(脊椎動物担当)、山本学芸員(菌類担当)。延べ27名の方々に参加いただきました。

今回の展示解説で特に重点をおいて説明したのは、「とちぎの外来生物」のコーナーです。

星学芸員からは、水辺でよく見られる外来の植物(コカナダモ、オオフサモ、アマゾントチカガミなどの水草)について説明。水草は繁殖力の強いものが多いとのこと。

南谷学芸員は、スクミリンゴガイやウチダザリガニについて説明。スクミリンゴガイは県南で見つかってますが、それ以外の地域でピンクの卵塊を見つけたら教えてくださいとのこと。

小笠原学芸員はギンブナやヌマガエル、カミツキガメなどについて説明。

山本学芸員はフウノミフデタケについて説明。

最後に「これから外来生物とうまくつきあっていくためには、まずその生物のことを知り、飼ったり植えたりした場合には最期まで責任をもって育てること、害をなす外来生物を見つけたら増やさない・拡げない努力が必要」と締めくくりました。

企画展「外来生物~人によって運ばれた生き物たちからのメッセージ~」は6/15(日)までです。ぜひ。ご覧ください

またテーマ展「地層の剥ぎ取り標本って、おもしろい!」「とちぎ昔ばなし~弓の名手那須与一と九尾のきつね玉藻前~」も6/15(日)までですので、こちらも併せてどうぞ。

お待ちしてます!

(自然課 三宅)

6月7日(土)、塩谷町東荒川ダム親水公園にてモリアオガエルの観察会を開催しました。栃木両生爬虫類の会の4名の方々を講師に迎え、29名の参加者とともに、モリアオガエルを中心に、自然観察を行いました。

だんだんと辺りは暗くなり、夜の観察会が始まります。懐中電灯で照らしながら、モリアオガエルを探しています。

足元にモリアオガエルのオスが顔をのぞかせています。産卵するメスを待ち伏せしているのでしょう。

ニホンマムシがいました。カエルを食べるために草むらにひそんでいるのでしょう。スタッフが見守る中、参加者のみなさんにもマムシの姿を観察してもらいました。適度な距離を保ち、不要な刺激を加えなければ、人に危害を及ぼすような生き物ではありません。生きたニホンマムシの姿をじっくりと見る機会はなかなかないので、みなさん興味深く観察していました。

最後に、モリアオガエルのメスを見つけた参加者の方がいらっしゃり、みんなでその姿を観察しました。大きくて立派な姿です。

モリアオガエルのほかにもムカシツチガエル、シュレーゲルアオガエル、トウキョウダルマガエル、アカハライモリ、そしてニホンマムシと、いろいろな生き物を見つけることができました。

(自然課 井上)

館内の定期消毒に伴い、6月17日から6月30日は休館となります。

休館中の問い合わせや講座予約等の電話は028-634-1311(平日のみ)となります。

028-634-1312はつながりませんので、お気をつけください。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

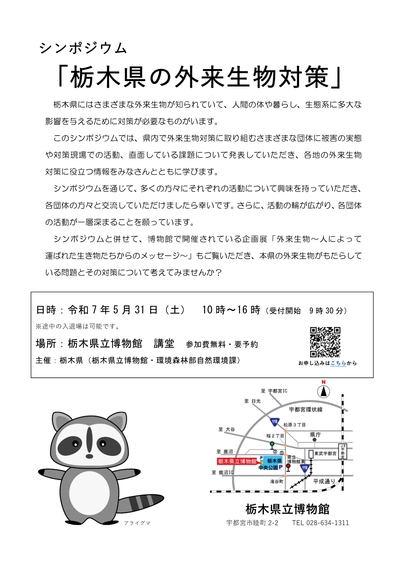

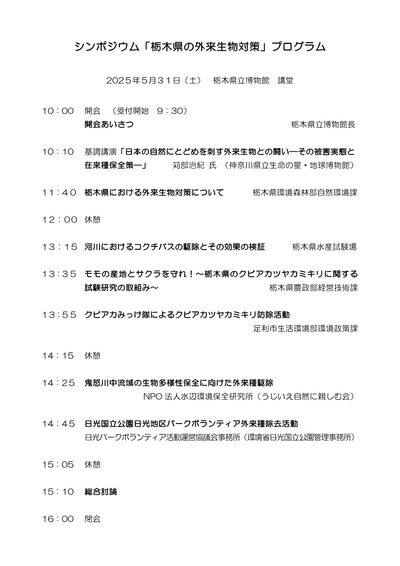

5月31日、講堂にてシンポジウム「栃木の外来生物」を開催しました。本シンポジウムは、現在開催中の企画展「外来生物」の関連行事として実施したものです。当日は強風の中、64名の方々にご参加いただきました。

基調講演では、神奈川県立生命の星・地球館主任学芸員の苅部治紀氏を講師にお迎えし、「日本の自然にとどめを刺す外来生物との闘い ― その被害実態と在来種保全策 ―」と題して、外来生物による被害の実情と、それに対する対策についてご講演いただきました。

(上の写真:苅部治紀氏)

また、県内における外来生物対策の具体事例として、以下の団体・機関よりご報告をいただきました。

栃木県環境森林部自然環境課:「栃木県における外来生物対策について」

栃木県水産試験場:「河川におけるコクチバスの駆除とその効果の検証」

栃木県農政部経営技術課:「モモの産地とサクラを守れ!~栃木県のクビアカツヤカミキリに関する試験研究の取組み~」

足利市生活環境部環境政策課:「クビアカみっけ隊によるクビアカツヤカミキリ防除活動」

NPO法人水辺環境保全研究所(うじいえ自然に親しむ会):「鬼怒川中流域の生物多様性保全に向けた外来種駆除」

日光パークボランティア活動運営協議会事務所(環境省日光国立公園管理事務所):「日光国立公園日光地区パークボランティア外来種除去活動」

それぞれの団体からは、クビアカツヤカミキリやコクチバスといった外来生物への対策や、その活動の現状について、詳しいお話をいただきました。

シンポジウムの最後には、参加者の皆様から事前にご提出いただいた質問票をもとに、総合討論を実施しました。寄せられたご質問に講師や発表者が丁寧に回答し、活発な意見交換が行われました。

今回のシンポジウムを通して、「外来生物」とどのように向き合っていくべきか、そのヒントを少しでもお持ち帰りいただけたのであれば幸いです。

ご参加いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

(自然課 永嶋)

現在開催中の企画展「外来生物~人によって運ばれた生き物たちのメッセージ~」の展示解説書(図録)を、当館ミュージアムショップにて700円で好評販売中です。

外来生物の概論から、栃木県における現状まで、分かりやすく解説しています。ぜひお買い求めください。

正誤表

5月28日(水)、企画展「外来生物~人によって運ばれた生き物たちからのメッセージ~」の入館者数が1万人を達成したことを記念し、会場入口にて記念式典を開催しました。

記念すべき1万人目の来館者は県南にお住まいの方で、これまでにも何度も当館に足を運んでくださっている方です。今回は、企画展のチラシをご覧になり、ご来館いただいたとのことでした。

式典では、琴寄館長より以下の記念品が贈られました。

- 企画展図録

- 博物館招待券

- 博物館レストランお食事券

- アカシアはちみつブレンドコーヒー

- 企画展オリジナルトートバッグ

- 外来生物の写真入り缶バッジ&キーホルダー

最後には、当館キャラクター「みーたん」との記念撮影も行われ、あたたかな雰囲気の中で式典は締めくくられました。ご来館、誠にありがとうございました。

企画展「外来生物~人によって運ばれた生き物たちからのメッセージ~」は、6月15日(日)まで開催しています。

*企画展関連イベント

・シンポジウム「栃木県の外来生物対策」

【基調講演】講師:苅部治紀氏(神奈川県立生命の星・地球博物館主任学芸員)

事例紹介 県・市・市民団体による県内の外来生物対策事例の紹介

5月31日(土)10:00~16:00 当館講堂

*要予約 定員:150名

・学芸員による展示解説 当館展示室2

6月8日(日)14:00~15:00

*要観覧料

また、以下のテーマ展も好評開催中です:

- 「地層の剥ぎ取り標本って、おもしろい!」

- 「とちぎ昔ばなし~弓の名手 那須与一と九尾のきつね 玉藻前~」

ぜひこの機会に、さまざまな展示をご覧ください。

(自然課 永嶋)

みなさん、こんにちは。最近は暑い日が続きます。お体に気を付けてお過ごしください。

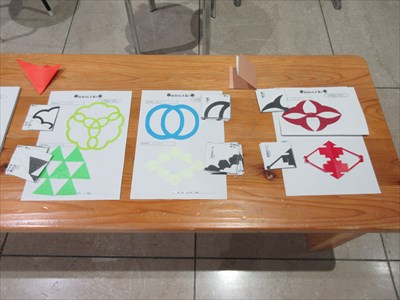

博物館では5月25日日曜日に博物館でやってみよう「紋切りで遊ぼう」を行いました。

その様子を一部紹介します。

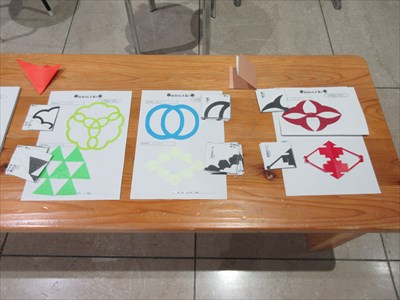

みなさんは「紋切り(もんきり)」という言葉をきいたことがありますか?

紋切りとは型どおりに紙を折り、切っていくことで模様を作っていく遊びです。昔からある遊びで江戸時代の頃から遊ばれていました。

切った紙を開いて思いもよらぬ形が出てくる。そんなおもしろい遊びです。

今回の活動では6つの型を用意しました。

左の上から三ツ結木瓜(みつゆいもっこう)、その下が三ツ持合鱗(みつもちあいうろこ)。

真ん中の用紙が上から輪違い(わちがい)、かしま牡丹。

一番右の用紙は上から鍬形菱(くわがたひし)、二ツ豆蔵菱(ふたつまめぞうびし)です。

それぞれの紋に意味がありますが、今回は三ツ持合鱗を紹介したいと思います。みなさんはこの紋は何を表現していると思いますか?

この紋は名前の通り「鱗」を表現しています。

この紋は三角形がたくさんある様子が竜やヘビの鱗に見えることからこのように名前が付けられました。

このような模様は魔除けの効果があると信じられ、家紋にも利用されています。

みなさんの身の回りの模様、また家紋に注目してみると意外な発見があるかもしれませんね。

ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

次回の博物館でやってみようは6月14日(土)「シジミ貝根付をつくろう」です。

こちらは予約不要です。ご参加お待ちしております。

教育広報課 解説員