みなさんこんにちは。

インフルエンザの流行などは、まだまだ油断できませんが

少しずつ春の気配が感じられるようになってきましたね。

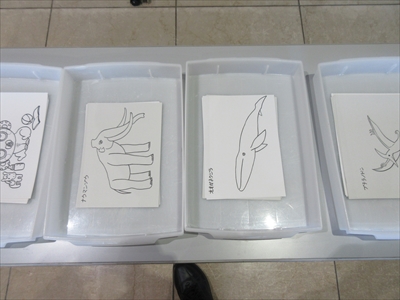

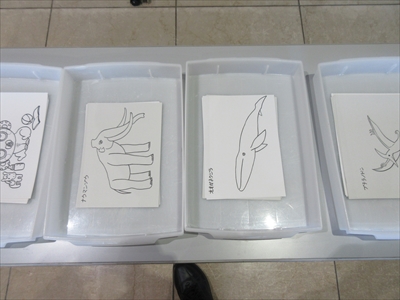

2月21日土曜日に 博物館でやってみよう「ぬりえをやってみよう」を行いました。

お子さんたちはぬり絵が大好き。色を選んで塗っていくという単純作業は楽しいだけでなく

リラックス効果があり、自律神経の安定まで期待できるそうです。

今回は恐竜をメインに、古生物、鳥類、などのぬり絵をご用意しました。

みなさん1枚1枚に集中して、ていねいに塗ってくれました。

色の選び方、筆圧の強さ・やわらかさ、それぞれの個性があるので

同じモチーフでも塗る人によって違った雰囲気に仕上がります。

みなさん、 ぬり絵で癒されてくださったでしょうか。

次回の「博物館でやってみよう」は3月1日日曜日です。内容は「みやびな着物!十二単を着てみよう」です。

なんと十二単に袖を通していただくことができます。ぜひその豪華さと重さを体感してください!

予約は不要です。ご来館をお待ちしております。

小山市の乙女大橋は、栃木県県土整備部によって架け替え工事が行われています。この工事に伴い、 深度15 m 付近の地層からたくさんの貝化石が発見されました。 化石を含む地層は、 約12 万5 千年前の下末吉海進のものと考えられます。この現地見学会では、架け替え工事の概要、付近の地盤の特徴を学び、建設に用いられる建設機械を見学します。また、工事で採掘した土砂から貝化石の採集体験をします。これらの見学や体験を通して、橋の工事やつくり、発見された化石とその意義、古環境、古東京湾との関係などを学びます。

行事名:現地見学会(化石採集会)乙女大橋架け替え工事現場の親子見学会~地下から見つかる大昔の東京湾の化石を探そう~

実施日時:令和8(2026)年2月28日(土) 10:00~11:30 雨天中止

場 所:県道藤岡乙女線の乙女大橋架け替え工事現場(思川の河川敷)

(自家用車で現地集合:午前9:50 まで)

内 容:10:00 ~ 10:10 現場の概要説明

10:10 ~ 10:20 採集が想定される化石の説明と採取方法

10:20 ~ 10:50 化石の採集

10:50 ~ 11:00 採集された貝化石と大昔のとちぎの解説

11:00 ~ 11:30 工事重機の解説と見学

対象と定員:小学生以上保護者同伴30 組( 原則として子供一人に対して親一人)

参加費:親子1 組100 円,大人100 円:保険代 (当日現地にて徴収)

(お釣りのいらない様に準備をお願いします。)

申込締切:2026 年2 月26 日(木)

服装と道具:防寒の上、汚れても良い服装および軍手の準備ならびにスコップなどの土砂を掘る道具の準備をお願いします。

申込み:2026 年2 月26 日(木)までに下のチラシ内のQRコード(地盤工学会関東支部ホームページ内)からお申込みをお願いします。(当日参加不可)

詳しくは下のチラシをご覧ください。

乙女大橋現地見学会チラシ(QR付).pdf

毎月第3日曜日は県博デー

2026年2月15日(日)、県博デーのイベントのひとつ、学芸員とっておき講座を開催しました。

今回のテーマは、「ミミズ」。

講師は、テレビでも大活躍、当館無脊椎動物(昆虫を除く)担当で、ミミズ博士の南谷幸雄学芸員です。

まずは、ミミズの働きについてのお話。

ミミズの働きには、①分解者 ②動物のエサ ③ほかの生きもののすみかづくりと3つあるのですが、分解者の話の中にでてきたのが、眠り姫仮説。

ミミズと眠り姫、どんなつながりがあるのでしょう。

眠り姫は、「呪いをかけられて100年の眠りについたお姫様を王子様がキスをして目覚めさせて、めでたし、めでたし」(すごくざっくり・・・)というお話ですよね。

土の中の有機物を分解する土壌微生物は、1グラムの土の中に150億個もいるのですが、そのほとんどが休眠状態で条件がそろったときにしか活動しないそうです。

土壌微生物(お姫様)を休眠から目覚めさせるのがミミズ。そう、ミミズは王子様!

ミミズは分解者として、土壌微生物の活動をうながし、落ち葉の分解を早めているのです。

続いて、栃木のミミズのお話。

南谷学芸員の調査の結果、栃木県には名前の分かっているミミズが37種類いることがわかりました。中には、外来種がわかっているだけで10種類。外来種の疑いのあるものも多くいるそうです。

ミミズについては分からないことだらけで、名前がついていないものもたくさんいます。

南谷学芸員の研究は、まだまだ続きます。

「ミミズに興味をもって頂ければうれしいです」と講座は終了しました。

42名のご参加をいただきました。ありがとうございました。

質問もたくさん出て、ミミズ、熱いです。

ミミズの標本を見ていただきました。

現在、テーマ展「ミミズ」を開催中。ミミズの体のつくりや働きを紹介するほか、とちぎのミミズ17種の標本が見分けるポイントとともにずらりと並んでいます。

3/8(日)14:00~は、南谷学芸員による展示解説もあります。ぜひ、足をお運びください。

(展示は5/31(日)まで)

*********

現在、開催中!

テーマ展「どーしたもんだろ とちぎの外来生物」(4/12(日)まで)

テーマ展「昔のこと知ってっけ?~道具を知れば暮らしが見える~」(3/29(日)まで)

テーマ展「アニマル☆パラダイスPart2~美術の中の動物たち」は、2/21(土)から始まります。お楽しみに

(自然課 猪狩)

みなさん、こんにちは。

2月15日の県博デーではキッズツアー「ミミズってふしぎ?」を行いました。

「ミミズって知ってる?」と質問すると、みなさんの手はあがるのに「ミミズのこと好きな人?」と質問すると

「ヌルヌルするから好きじゃない」とか「カブトムシのようにツノもないし弱そう」という声が返ってきました。

テーマ展「ミミズ」を観たら、ミミズはすごい!と思うかも?と期待を抱きながら展示室に向かいます。

展示室の中では①いろいろな種類のミミズ②ミミズの働き③ミミズの体のつくりについての話をしました。

大きなミミズ、長いミミズ、きれいな色のミミズ。

虹色のシーボルトミミズにはみんなビックリです。

ミミズのウンチもみました。ウンチの量はこんなにいっぱい?

土や枯れ葉がミミズの体を通り、植物にとって有用な土(ミミズのウンチ)にかわります。

食物連鎖を支えているミミズの存在。

最後に、ミミズの大きな口の写真をみながら体のつくりや動き方などの話をして終了しました。

ミミズってすごいよね!と思ってもらえたかな?

百聞は一見しかず。ぜひミミズのテーマ展を観にきてください。知らないなんてもったいない!ミミズの情報がいっぱいです。

参加していただいたみなさま、ありがとうございました。

次回のキッズツアーは、3月15日「種としかけのお話」です。

ご参加をお待ちしております!

教育広報課 解説員

みなさんこんにちは。

最近は寒い日が続きます。博物館の周りでも雪が積もる日がありました。みなさんもお体にお気をつけてお過ごしください。

博物館では2月8日日曜日に、博物館でやってみよう「昔の遊びをやってみよう」を行いました。

その様子を一部紹介します。

今回遊んだおもちゃはベーゴマ、けん玉、めんこ、万華鏡、お手玉、犬棒かるた、だるまおとし、おはじきです。

ベーゴマはこのような台の上でまわします。まわす際かなりコツがいるので、少々難しいかもしれません。

コマがひっくり返ったり出てしまったりすると負けです。

こちらはけん玉です。「皿」と言われる場所に玉を乗せたり、「けん先」けん玉の尖った部分に玉を刺したりと様々な技があります。

玉を回しながら「けん先」に刺すとうまく刺さるかもしれません。挑戦してみましょう。

他にも多くの遊びがあります。

道具を必要としない遊びもあります。ぜひ一度遊んでみてください。

ご参加いただいたみなさまありがとうございました。

次回の博物館でやってみようは2月21日土曜日開催の「ぬりえをやってみよう」です。

こちらは予約不要です。ご参加お待ちしております。

教育広報課 解説員

もっとみなさんに博物館を楽しんでいただくため、毎月第3日曜日の家庭の日に合わせて「県立博物館の日イベント 県博(けんぱく)デー」を開催しています。

ご家族と、ご友人と...博物館でいろいろ学びながら楽しく過ごしてみませんか。

【開催イベント等】

○スペシャルイベント

キラキラ★まが玉ブレスレットをつくろう

10:30~12:00

場所:玄関ポーチ

○キッズツアー

「ミミズってふしぎ?」

14:00~14:30 展示室2(予約不要)

○学芸員とっておき講座(定員150名 予約不要)

「ミミズ」

13:30~15:00 講堂

○クイズにチャレンジ

参加者に博物館限定缶バッジをプレゼント!子ども向けですが、親子でどうぞ♪

10:00~12:00(受付は11:30まで) 受付はスロープ入口

○百人一首読み札ぬり絵

みなさん、こんにちは!

寒い日が続いていますね。

今回は、先日行ったイベント、「古墳ブローチをつくろう」の紹介をいたします。

みなさんは古墳を知っていますか?

わかりやすく説明すると、「昔の権力者のお墓」です。

古墳は様々な形があり、特に有名なのは前方後円墳です。

今回のイベントでは、前方後円墳、前方後方墳、帆立貝形古墳、円墳、方墳の

5種類を用意しており、参加した方に好きな古墳ブローチの形を選んでもらいました。

大中小3つのフェルトと台紙と袋がそれぞれのトレーに入っています。

古墳の形によっては、カットしてあるタイプと、自分でカットするタイプが選べるものがあります。

ブローチ作りの様子です。

完成しました!

台紙につけると、お店にで売っている本格的なブローチのようにになります。

台紙の裏には地図が描かれていて、古墳の形ごとに、栃木県内の有名な古墳が

載っていました。

もちろんつけて帰ってもOK!

すてきなお土産ですね。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

次回の博物館でやってみようは、2月8日(日)開催の「昔の遊びをやってみよう」です。

こちらは予約不要です。ご参加お待ちしております。

教育広報課 解説員

日頃より栃木県立博物館の各種活動において、格段の御支援・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、令和7年度の栃木県立博物館ボランティアの募集を行います。

引き続きの方も自動継続にはなりませんので、お手数おかけしますが継続希望の方は「R8ボランティア登録・希望調査用紙」の提出をお願いします。

ボランティア保険加入手続きの都合上、3月15日締切りとなります。

いっしょに博物館事業を盛り上げてくださる方、支えてくださる方、お申込み、お待ちしております。

R8ボランティア登録について.pdf

R8ボランティア登録・希望調査用紙(手書き用).pdf

R8ボランティア登録・希望調査用紙(PC入力用).xlsx

1月18日(日)、中央公園と栃木県立博物館の共催で野鳥観察会を実施しました。

観察会の講師として、バードリサーチの平野敏明さんと、日本野鳥の会栃木県支部の石塚文信さんにお越しいただきました。

参加者は17名、冬晴れの穏やかな午前中の時間帯に、公園内をゆっくり歩きながら、双眼鏡を使って野鳥の姿を観察したり、声に耳を傾けたりしました。

本日の観察会では、合計20種の野鳥を確認することができました。

中央公園の中には、それぞれ水辺・林・開けた場所があり、環境ごとに異なる鳥たちの姿が見られました。この時期は、葉が落ちて視界が開けるため、小鳥の動きが観察しやすい季節です。

中央公園の池に面した広場から、いろいろな鳥が観察できました。カワセミが飛んできて木の枝に止まり、講師が用意してくださった倍率の高い単眼鏡できれいな姿をじっくり見ることができました。

観察会で確認された鳥は以下のとおりです。

・オシドリ

・カルガモ

・キジバト

・ドバト

・ カワセミ

・ コゲラ

・ ハシブトガラス

・シジュウカラ

・エナガ

・メジロ

・ヒヨドリ

・ツグミ

・ウグイス

・シメ

・キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ

・コサギ、アオサギ

・モズ

観察会では、鳥の名前だけでなく、

• 大きさ

• 色や模様

• 鳴き声

• 行動の特徴

といったポイントにも注目しながら観察しました。

池のほとりにはアオサギがずっとたたずんでいました。

短い時間ではありましたが、寒い中ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

自然課 井上